Subscribe to a channel

5007

5007

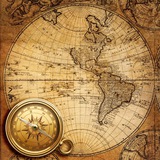

Telegram-канал portoulan - Компас и портулан

5007

5007

История с географией. Обратная связь через @telegrafchik_bot